【要約小説】名作のあらすじを読もう!

石川啄木の『所謂今度の事』あらすじ紹介。明治の爆弾事件が浮き彫りにする無政府主義の思想とは?

公開日

更新日

ゆうゆうtime編集部

石川啄木の『所謂(いわゆる)今度の事』は、明治時代の象徴的な事件を題材に、無政府主義を通じて日本人の思考構造や文化的特性に鋭く迫る文学作品です。その深い洞察を堪能しませんか?

▼他の要約小説も読む▼

>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集物語の舞台:「今度の事」とは何か?

物語はビアホールでの三人の紳士による会話から始まります。彼らが頻繁に口にする「今度の事」という言い回しが、その場にいる主人公の興味を引きます。読者には徐々に、「今度の事」が明治時代に実際に起きた爆弾事件を指していることが明かされます。この事件は社会的不安をかき立てるもので、日本人特有の曖昧な表現や暗黙の了解を浮き彫りにしていきます。

過去の無政府主義とその衝撃

物語の中盤では、日本人が無政府主義という運動に対してどのように反応してきたかが描かれます。例えば、かつての「赤旗事件」では、若い女性が法廷で毅然(きぜん)と「我は無政府主義者」と名乗る姿に、多くの日本人は驚きと戸惑いを覚えたという描写があります。しかし、その裏には「未知の芝居を観させられている」ような理解不足が込められています。無政府主義を直接支持するわけではないが、物語は社会的な偏見や無知もまた熟考の対象としています。

近代日本における警察の役割

主人公は警察が爆弾事件を迅速に解決した功績を認めつつ、その力には限界があると冷静に指摘します。警察の活動が主義者たちの思想まで変えることはなかった—彼らはむしろその思想をより深く根付かせ、行動へと移行させました。この観察から、社会の中に存在するより大きな、そして解決されていない問題が浮かび上がってきます。

無政府主義と思想の地理的分布

無政府主義の本質を分析する石川啄木は、主義の危険性や極端な行動に注目しながらも、それが持つ理論的な一貫性や地域ごとの特性に触れています。特定の思想がどのようにさまざまな文化や社会条件の中で発展していったのか、一歩引いて鋭いまなざしを向けているのが印象的です。この章では、人間の進歩と理想への性急な熱意がもたらす可能性と限界が描かれています。

まとめ

この作品は、個人と社会の共鳴を通じて、明治の日本が直面した新しい思想や運動にどう対応したのかを描いたものです。特に「無政府主義」という思想を、日本特有の文化的背景や警察の役割という視点から鋭く分析している点が興味深いです。石川啄木が描き出すのは、社会の表層だけでなくその奥に隠された根本的な矛盾や可能性です。現代の読者にも、多くの問いを投げかけ、考えさせられる作品です。ぜひ、歴史と哲学の交差点で広がる、この深い世界を味わってみてください。

▼あわせて読みたい▼

※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。

▼関連書籍を読む▼

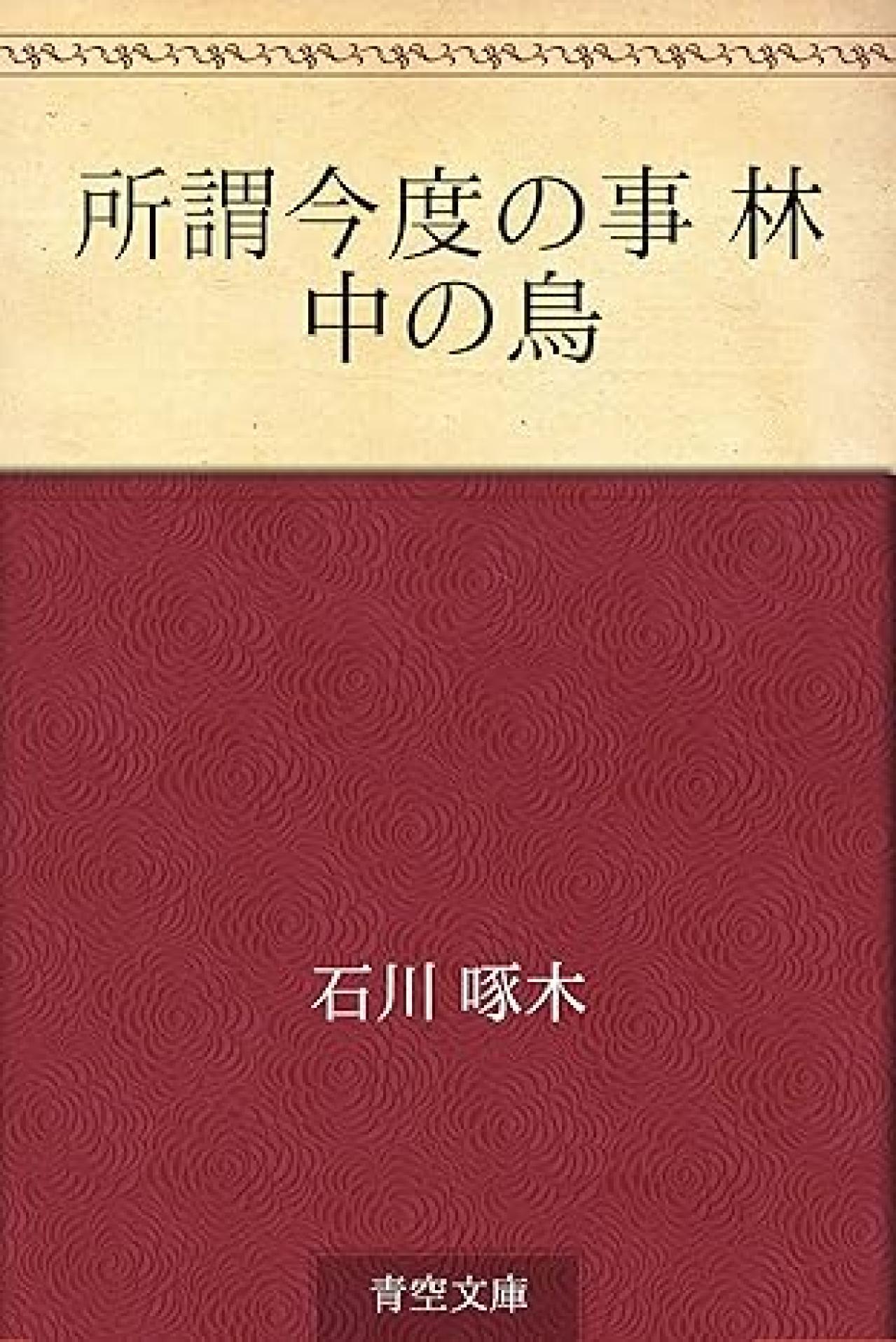

所謂今度の事 林中の鳥

石川啄木(著)

青空文庫(刊)

※詳細は以下のボタンへ

![【ザ・タイガース】旋風のその先に。別れの裏にあった、知られざる物語[79歳・瞳みのるさんのターニングポイント#2]](/images/articles/thumb20260115vs9fse202645835985.jpg)