【超要約】名作のあらすじを読もう!

中島敦の『文字禍』あらすじ紹介。文字の霊とは?その謎と衝撃、不思議な物語

公開日

更新日

ゆうゆうtime編集部

「文字に魂が宿る」と聞いて、驚きますか?中島敦の『文字禍(もじか)』は、文字の力と恐ろしさを、美しくも恐怖に満ちた物語で描き出します。この衝撃的な短編の魅力を解説します!

文字の霊、その存在の問い

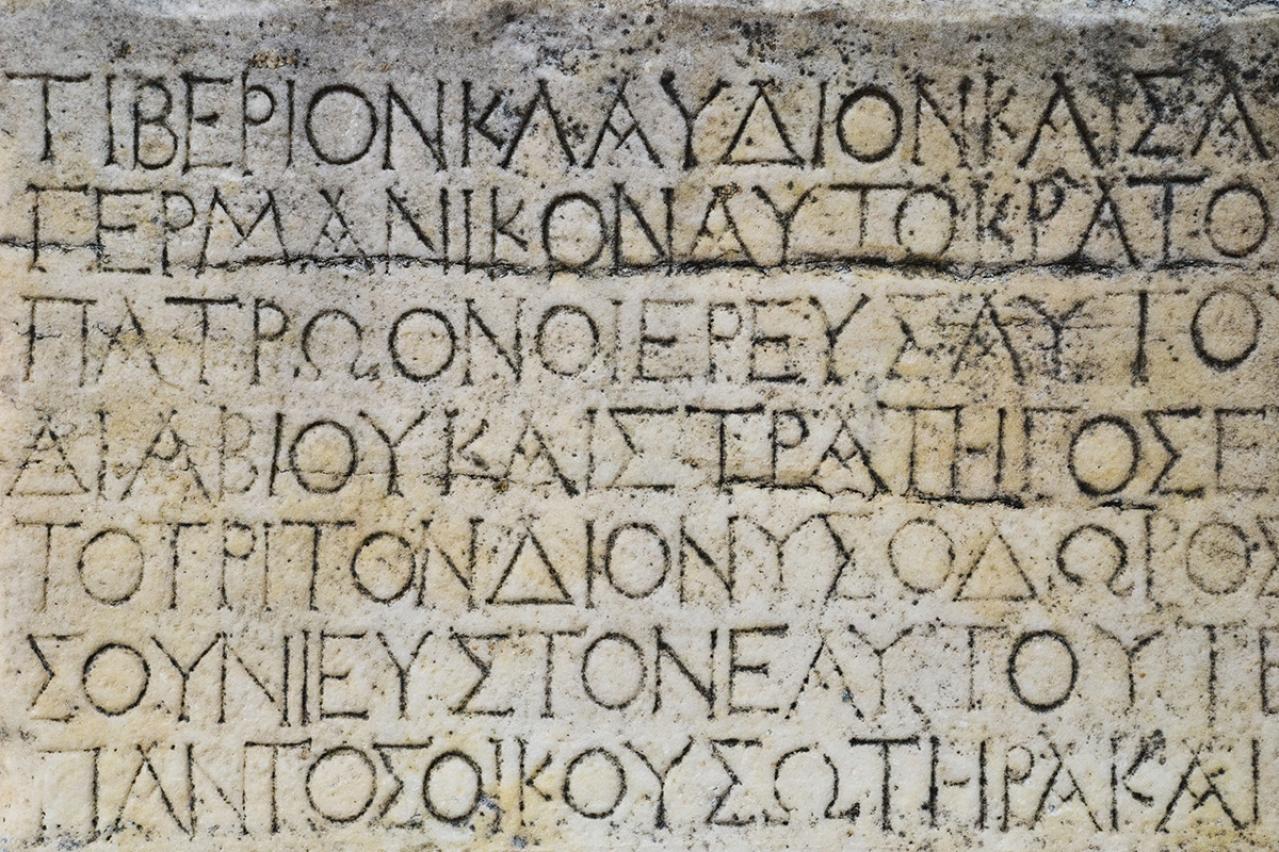

物語は、アッシリヤの王アシュル・バニ・アパルが統治する古代メソポタミアを舞台に始まります。突如として噂される「文字の霊」――闇夜に図書館から聞こえる奇怪な声が、人々の心に不安を招きます。それが死者の声ではなく、「文字」の持つ何かだとの推測が広がります。そこで、知識人であるナブ・アヘ・エリバ博士に、この謎の解明が命じられます。皆さんも思いませんか?果たして文字に霊が宿るなんてことがあるのか、と。

文字に潜む不思議な力

ナブ・アヘ・エリバ博士は猛勉強を重ねる中で、不思議な事実を発見します。彼は長時間にわたり文字を凝視することで、その形がただの線の集まりに見え、意思や音がどう宿るのかが分からなくなります。こうして「文字の霊」の存在を確信するに至るのです。また博士は、文字を使うことで人間に与える悪影響――頭脳、身体、精神への害――を統計的手法で解明していきます。しかし、書物狂いの老人の幸福そうな姿も描かれ、文字の霊の独特な魅力と危険性が対比されます。あなたが文字に夢中になることについて考えさせられませんか?

文字と歴史の狭間での葛藤

文字が人類に与えた影響は歴史の真実にも及びます。若い歴史家が博士を訪ね、歴史とは過去の事柄そのものか、それとも記録された文字に基づくものかを問います。この問いは、あなたに「私たちは文字にどこまで依存していいのか」という深いテーマを呈示します。「文字に残らなければ、それは無かったことになる」という考えの恐ろしさ。中島敦はここに、文字という文明の灯が持つ暗い影を明かしているのです。

文字の霊の復讐

しかし、文字の霊を明るみに出した博士は、その研究が悲劇を招きます。研究報告が王の逆鱗に触れ、博士は謹慎を命じられます。そしてさらに、自然災害とともに襲いかかる真実――倒壊した書庫に埋もれて命を落とすという、まるで「文字の呪い」のごとき結末。読者の胸を打つのは、文字を愛した者の悲劇的な死が、人類と文字の複雑な関係を象徴しているという点です。

まとめ

中島敦の短編小説『文字禍』は、文字という一見普通に思える文化的発明品に、深遠かつ恐ろしく哲学的な考察を投げかける一冊です。文字の霊という発想を通じて、中島敦は私たちが日常的に使用する「言葉」や「記録」への依存、さらにはその影響や危険性を描き出します。本作を読むことで、「文字」というものに新たな視点を得られるはずです。そして、私たちの文明に潜む影の一面を知ることで、より豊かな知識と感性を養う機会になるでしょう。「言葉とは何か」「文明の本質とは何か」という問いに対して、中島敦のこの傑作は、時代を超えて答えを提示してくれるに違いありません。ぜひ、あなたもこの不思議な物語に触れてみませんか?

▼この小説の本編を読む▼

▼あわせて読みたい▼

>>H.P.ラヴクラフトの『狂気の山脈にて』あらすじ紹介。秘められた南極冒険の真実とは >>江戸川乱歩の『怪人二十面相』あらすじ紹介。驚異の名探偵 明智小五郎と怪盗の対決! >>芥川龍之介の『あばばばば』あらすじ紹介。人間模様と日常の愛おしさ—温かくも哀愁を帯びた物語※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。