「加湿器のなかでも特に粘膜にいい種類は…」【花粉症対策】耳鼻咽喉科医がすすめる家電活用法

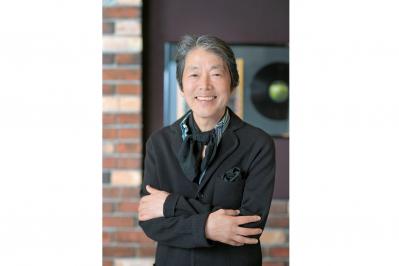

花粉の飛散状況が気になる季節。のど、鼻の粘膜を鍛えておくと、カゼやインフルエンザ、花粉症などの対策に役立つということを知っていますか? 書籍『肺炎・ウイルス感染症にならないのど・鼻の粘膜の整え方』の著者・耳鼻咽喉科専門医の浦長瀬昌宏先生に、鼻とのどの粘膜が喜ぶ環境づくりのアドバイスをいただきます。5回に分けてお届けする第4回は、鼻やのどの粘膜のコンディショニングに役立つ家電について。

▼前回はこちら▼

「ブクブクうがい」と「ガラガラうがい」はどちらが正解?【花粉症対策】鼻やのどの粘膜を鍛える簡単な方法

女性の肌がコンディショニングによって調子が変わるように、鼻やのどの粘膜も、ケアの方法によって調子がよくなったり感染しにくくなったりします。

ここでは、鼻やのどの粘膜のコンディショニングに役立つ機器類を紹介していきます。

いまは便利な電気製品がたくさんある時代です。それらを上手に活用して、粘膜が喜ぶ環境をつくっていきましょう。

加湿器は、なんでもいいわけではない

冬にかぜをひきやすいのは、空気が乾燥しやすいからです。粘膜を喜ばせるためには、適度な湿度が必要なのです。

日本では、暖かい季節は湿度が高いので気にする必要はありません。しかし、寒い季節には湿度に気をつけましょう。

湿度は50〜60%を目安にします。

粘膜にとっては湿度が高いほどよい環境となりますが、湿度が高すぎるとかびが繁殖し、アレルギーや肺炎などの原因になってしまうので、高すぎるのもよくありません。

ちなみに私も、寝ている間にずっと加湿器を作動させ続けたせいで、自室の壁のつなぎ目の部分にかびが発生してしまいました。加湿をする場合は、部屋に湿気がこもらないよう、換気をしっかりしてください。

加湿器は、なんでもいいわけではありません。

加湿器には「スチーム式」、「超音波式」、「気化式」の3種類があります。

このなかで選ぶべきものは、スチーム式です。

スチーム式は、水を熱して水蒸気を発生させるタイプの加湿器です。水蒸気は、沸騰した水からつくられるので雑菌を含みません。また、水蒸気は温かく、加温効果も高いので、粘膜にとってベストなのです。

冬になると私は、寝るときに必ずスチーム式の加湿器をつけるようにしています。デスクワークをするときには、加湿器を体の近くに置いて使います。蒸気が出るところが最も湿度が高いので、高い湿度の場所に身を置くことができるからです。部屋全体の湿度は高くしすぎないようにします。ただし、スチーム式の加湿器はやけどの危険があるので、熱い蒸気に直接触れないようにする注意が必要です。

40歳を超えたあたりから冬場にかぜをひきやすくなっていましたが、加湿器を使うようになってから、それもなくなりました。

スチーム式以外の加湿器も説明しましょう。

超音波式は、みなさんが最もよく見るタイプの加湿器で、超音波の振動で水蒸気を発生 させます。しかし、超音波ではウイルスや細菌を殺せないので、病原体を含んだ水蒸気が発生してしまいます。超音波式を使う場合は、少なくとも毎日水を入れ替えて、こまめに掃除をする必要があります。

また、空気清浄機に加湿機能がついているものをよく見かけます。この加湿機能は気化式で行われています。

気化式では、布などを水で湿らせ、その布にファンで風を送って蒸発させます。超音波式と同じように、気化させるだけではウイルスや細菌を殺せないので、そのまま室内にまき散らしてしまいます。

また、水を水蒸気にするときに気化熱が奪われるので、室温が下がり粘膜にとっては不利な条件になります。空気清浄機に加湿機能がついているからといって、過信するのはよくありませんね。

これは個人的な感想ですが、気化式は加湿効果をまったく感じません。気化式では、水蒸気が大きな粒にならないので、加湿されているのを実感しにくいのではないかと考えています。

超音波式や気化式では、病原体を殺せないと書きました。

加湿器の水中にいる病原体は、意外とくせものだからです。かびを吸い込み続けると、アレルギーを発症し「過敏性肺炎」が起こることがあります。

また、加湿器の水中にいる代表的な細菌にレジオネラ菌があります。レジオネラ肺炎は死亡率5%程度と病状が重いのが特徴で、高熱・呼吸困難が起こり、ひどくなると意識障害になってしまいます。

レジオネラ菌は、温浴施設での感染が有名ですが、超音波式や気化式の加湿器からの感染がこれからふえてくるかもしれません。

![【ザ・タイガース】旋風のその先に。別れの裏にあった、知られざる物語[79歳・瞳みのるさんのターニングポイント#2]](/images/articles/thumb20260115vs9fse202645835985.jpg)