60歳以上は知らないとマズイ!2025年から変わった【定年の新ルール】とは?【2025年お金と安心部門TOP5】

2025年もあとわずか!ここでは、ゆうゆうtimeでよく読まれた2025年「お金と安心部門」の人気記事をもう一度お届けします。定年を迎えても働くシニアは年々増加しています。その数は、65〜69歳では2人に1人、70〜74歳では3人に1人とも。そこで今回は、定年に関する法律上のルール、2025年4月から始まった新たな仕組み、社会保険の特例の3点について、社会保険労務士の伊藤紀代美さんが解説します。

※記事の初出は2025年10月。内容は取材時の状況です。

希望する誰もが65歳まで働き続けられる

定年に関するルールは「高年齢者雇用安定法」という法律に定められていて、①定年を設けている会社はその年齢を60歳以上とすること、②定年を65歳未満としている会社は高年齢者の雇用を確保する措置を講じること、とされています。

ルール②は2013年に設けられたもので、対象者を限定することを許すものでした。しかし、25年4月からは「希望する誰もが」その対象となります。つまり、「定年の年齢は60歳でもよいけれど、65歳になるまでは希望者全員が働き続けることのできる措置をとってくださいね」というのが法律上の新ルールということです。

ご自身や配偶者の勤務先が定年についてどのような規定を設けているか、きちんと把握していますか。定年を含め退職に関することは、就業規則に必ず書いていなければならない事項の一つです。希望者全員が65歳まで働ける仕組みがしっかり整備されているかどうか、この機会にぜひ確認してほしいと思います。なお、この法律では70歳まで働く機会をつくることを企業の努力義務としていますので、65歳を超えてさらに働き続けることが、これからの社会のスタンダードになっていくと考えられます。

「高年齢雇用継続基本給付金」が引き下げに

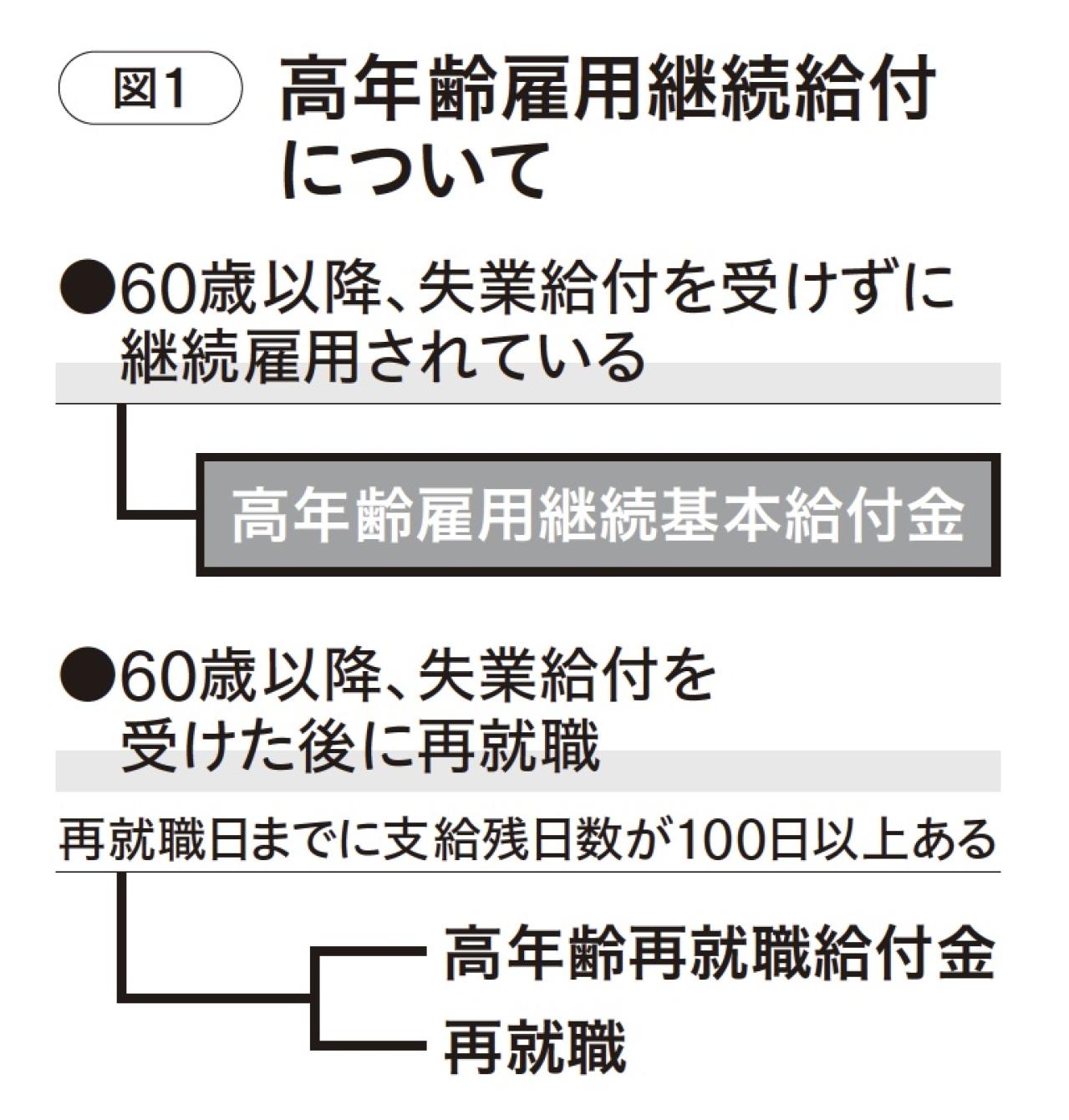

雇用保険の「高年齢雇用継続給付」とは、60歳から65歳未満の人に対する給付金です(図1)。定年後の雇用契約の変更によって、60歳以降の収入がそれまでより減少してしまう方は少なくありません。そうした方の収入の減少に対し補助する給付金があり、そのうちの一つが、「高年齢雇用継続基本給付金」です。

申請月の賃金が、60歳に達したときの賃金の75%未満の場合、最大で申請月の賃金の15%が5年間受給できるというもの。ですが、その支給率が2025年4月から変更されることになりました。現行の最大15%が10%にまで縮小されます。

ただし対象者は、原則2025年4月2日以降に60歳の誕生日を迎える方(1965年4月2日以降生まれ)です。すでに受給されている方の支給率に変更はありません。さらにこの給付金は、段階的に廃止となることが検討されていますので、その動向にも注目していきましょう。

支給率の引き下げによる影響は表1に示したとおりです。ひと月当たりで見れば数千円程度でも、最長で5年間受給できることを考えると、その影響は少なくないことがわかりますね。65歳まで働き続けられる環境があるのだから、意欲ある高齢者はどんどん働いてほしいという国の方針が、ここにも明確に表れていると感じます。

なお、高年齢雇用継続基本給付金を受給するには、①「60歳に達したときの賃金と比較して、申請月の賃金が75%未満に低下している」のに加え、②「雇用保険の被保険者期間が5年以上ある」、③「60歳から65歳未満の一定の労働者である」などの要件を満たす必要があります。

注意したいのは、60歳になった時点では受給要件を満たさなかった方が、その後65歳になるまでに賃金が低下したり、被保険者期間が増えたりして受給が可能になっているケースで、申請漏れが散見されます。給付金の申請は2カ月に一度、一般的には会社が行います。申請が漏れていた場合でも2年分はさかのぼって手続きができますから、会社任せにするのではなく、ご自身でも制度の仕組みや流れをきちんと把握しておくことをお勧めします。