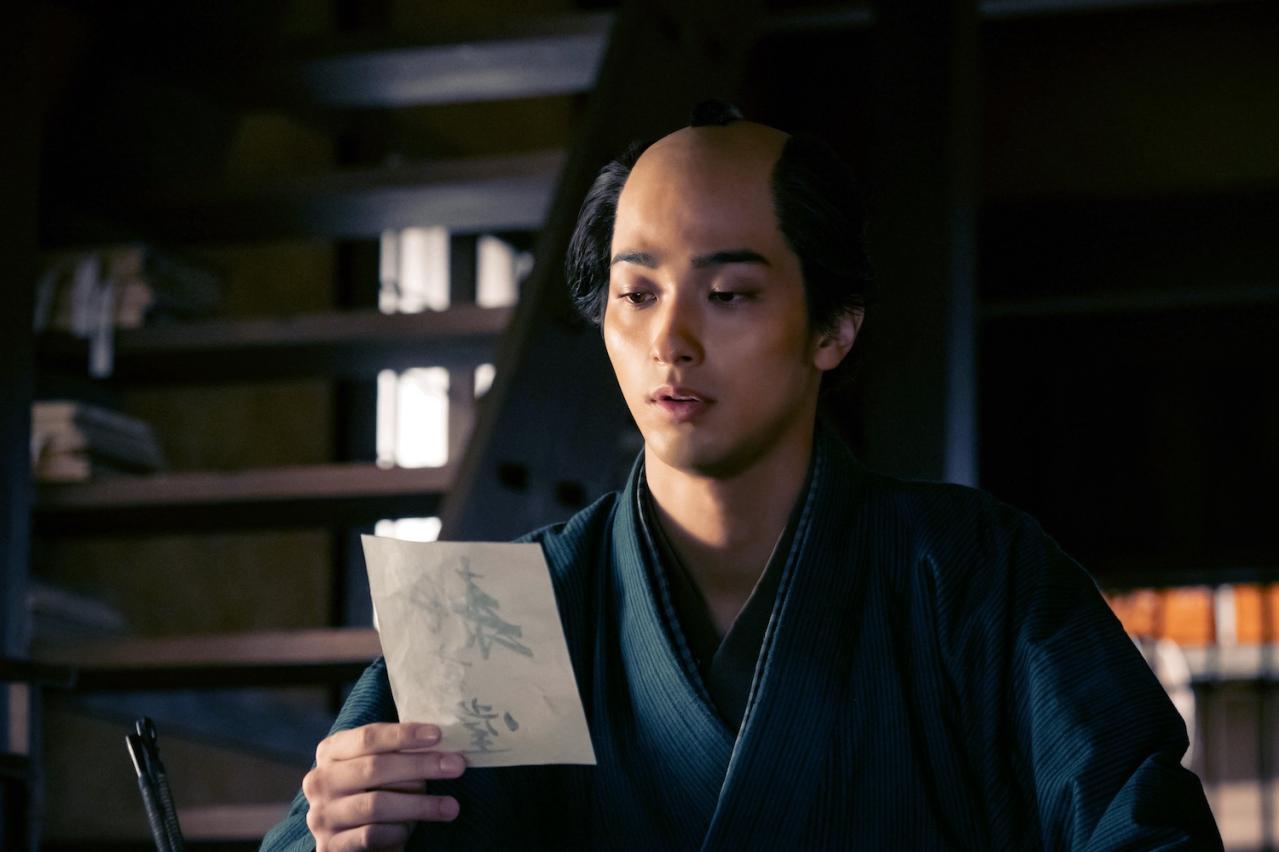

【べらぼう】なぜ蔦屋重三郎(横浜流星)は自由に本を出版できないのか?

公開日

更新日

鷹橋 忍

仲間とは?

仲間とは、本屋を含む各業種の問屋商人が営業権の独占など自分たちの利益を守るため、自主的につくった同業者組合を指します(佐々木克朗『江戸時代中後期における富裕商人の活動に関する研究 株仲間と酒田本間家』)。

当初、幕府は仲間組織の結成を認めていませんでした。ところが、八代将軍・徳川吉宗の時代に物価統制策の一環として、商人や職人の仲間組織結成を解禁し(橋口侯之介『続和本入門 江戸の本屋と本作り』)、冥加金(みょうがきん)・運上(うんじょう)という事実上の営業税の上納を条件に、営業の独占を認めはじめたのです。認められた営業の独占権を「株」、その仲間を「株仲間」といいます(以上、『詳説 日本史研究』)。

江戸の書物問屋は町奉行所から仲間結成を命じられ、享保6年(1721)8月に「江戸書物問屋仲間」が公認されました(今田洋三『江戸の本屋さん』)。なお、享保の段階では、地本問屋は仲間結成を命じられていません(安藤優一郎『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』)。地本問屋の仲間が幕府に公認されるのは寛政2年(1790)になってからで(橋口侯之介『続和本入門 江戸の本屋と本作り』)、蔦重が日本橋に進出した後のことです。

蔦重、書物問屋仲間にも加入

蔦重は安永5年(1776)27歳のときに、吉原の遊女たちの姿を描いた『青楼美人合姿鏡(せいろうびじんあわせすがたかがみ)』という、大変豪華なつくりの三冊の絵本を、日本橋本石町(ほんごくちょう)の版元・山崎金兵衛と合版(共同出版)しています。

このとき、蔦重はまだ本屋仲間に未加入であり、『青楼美人合姿鏡』を本屋仲間の流通に乗せることができなかったと思われます。ゆえに、仲間から流通に関する認可を得るために、山崎金兵衛と合版したと考えられています(以上、鈴木俊幸『本の江戸文化講義 蔦屋重三郎と本屋の時代』)。

そんな蔦重も、やがて地本問屋の仲間に入ることができたと思われます。前述のとおり、蔦重は天明3年(1783)に日本橋に進出しますが、それが可能になったのは、地本問屋の仲間に加入できたからだと考えられています(以上、松嶋雅人『蔦屋重三郎と浮世絵』)。蔦重は寛政3年(1791)42歳のときに書物問屋仲間にも加入し、活動の場を広げていきます。

ドラマの蔦重は、出版界の師である鱗形屋孫兵衛の不祥事により、大きなチャンスが巡ってきそうですね。蔦重がどのように江戸の出版界を駆け上がっていくのか、楽しみです。

▼あわせて読みたい▼

>>【べらぼう】安田顕が演じるユニークな「平賀源内」って、何をした人? >>2025年大河ドラマ【べらぼう】横浜流星が演じる「蔦屋重三郎」って、何をした人? >>『源氏物語』のあらすじをわかりやすく解説 「光る君」の恋愛遍歴と栄華、その翳りとは?