【べらぼう】なぜ蔦屋重三郎(横浜流星)は自由に本を出版できないのか?

公開日

更新日

鷹橋 忍

2025NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめものがたり)〜」。当時の文化や時代背景、登場人物について、戦国武将や城、水軍などに詳しい作家・鷹橋 忍さんが深掘りし、ドラマを見るのがもっと楽しくなるような記事を隔週でお届けします。今回のテーマは、江戸の出版事情です。

▼こちらもおすすめ▼

>>【べらぼう】田沼意次(渡辺謙)と田安賢丸(寺田心)は何でもめているのか?

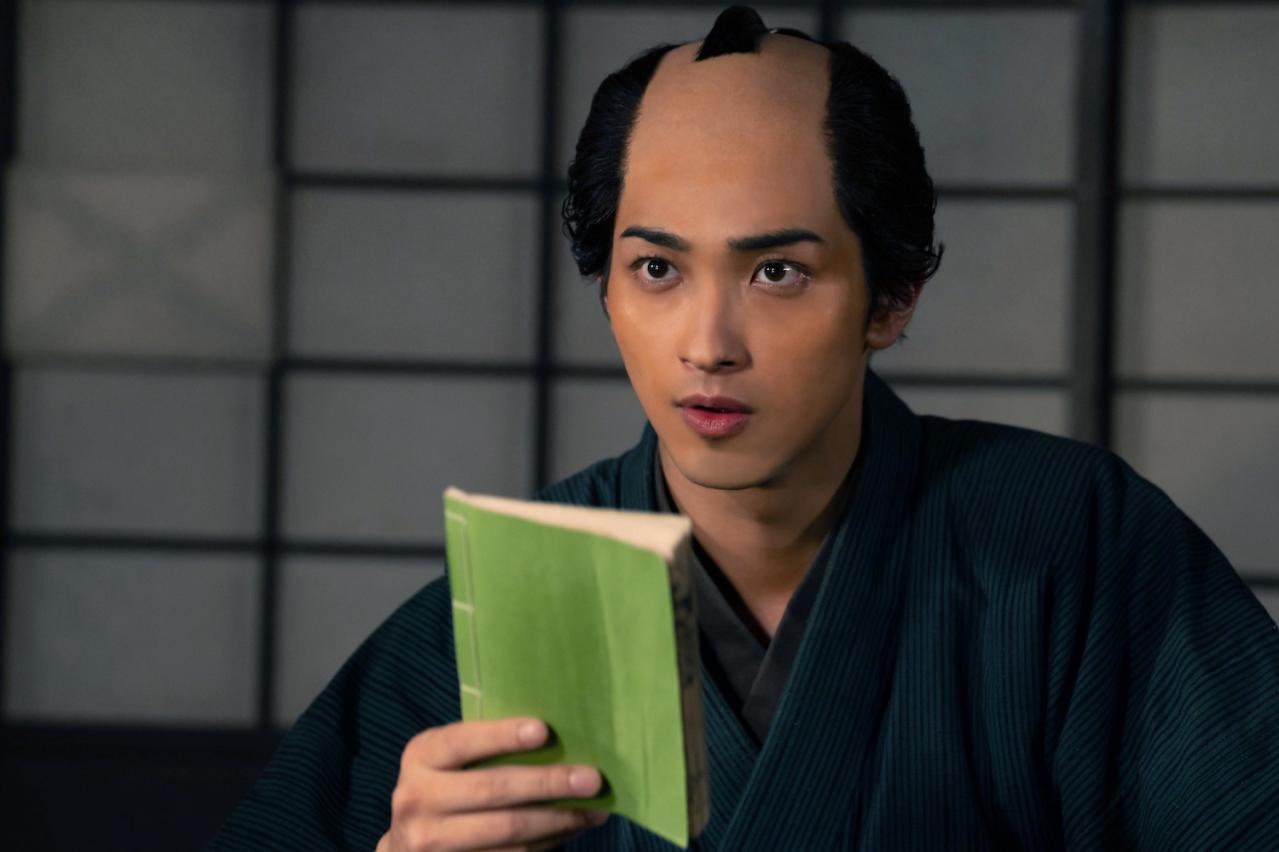

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺」の第5回「蔦(つた)に唐丸因果の蔓(つる)」、第6回「鱗(うろこ)剥(は)がれた『節用集(せつようしゅう)』」が放送されました。横浜流星さんが演じる主人公・蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/蔦重)は版元(はんもと/板元)になることができず、片岡愛之助さんが演じる鱗形屋孫兵衛(うろこがたやまごべえ)の店抱えの「改(あらため)」となりました。

江戸の出版界は、現代とは大きく違う部分もあり、聞き慣れない用語も出てくるため、なぜ蔦重が自由に本を出版することができないのかなど、少しわかりづらいことがあるかもしれません。そこで今回は、江戸の出版界について取り上げたいと思います。

版元も兼ねた江戸時代の本屋

版元は現代の日本でいうと、出版社が一番近いといわれます。江戸時代の本屋は、一般的に版元を兼ねていました(小売専業の本屋も存在しました)。

江戸時代の本屋が兼ねていたのは、版元だけではありません。貸本業、古書の売買、本の修理のような本関係だけではなく、薬屋や文房具店などとの兼業も当たり前だったといいます(以上、鈴木俊幸『本の江戸文化講義 蔦屋重三郎と本屋の時代』)。

書物問屋(しょもつどんや)と地本問屋(じほんどんや)、その違いは?

ドラマにも登場する、書物問屋と地本問屋は、何が違うのでしょうか。江戸の版元は享保年間(1761~1736)に、取り扱う出版物の内容によって、書物問屋と地本問屋に二分されたといいます(松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』)。

「問屋」とは「卸売商人」の呼称です(佐々木克朗『江戸時代中後期における富裕商人の活動に関する研究 株仲間と酒田本間家』)。書物問屋は、歴史書、儒学書、医学書、仏教経典など、一般に「物之本(もののほん)」と称された堅い内容の本を扱います。

江戸の代表的な書物問屋は、江戸一の大書商と称される須原屋茂兵衛(すわらやもへえ)です。里見浩太朗さんが演じる須原屋市兵衛(すわらやいちべえ)は、茂兵衛の分家にあたります。須原屋市兵衛は、杉田玄白らによる日本最初となる本格的な翻訳医学書『解体新書』などの蘭学書を刊行したことでも知られ、安田顕さんが演じる平賀源内とも親しかったといいます。

地本問屋は、草双紙(くさぞうし/絵入りの娯楽本)、浄瑠璃本、錦絵(浮世絵)など、書物問屋に比べて、娯楽性の強い出版物を扱います。これらは江戸で出版され、「地本」と称されました。

鱗形屋孫兵衛は、明暦年間(1655~1658年)、あるいは万治年間(1658~1661)頃から、江戸で出版をはじめたとされる老舗の地本問屋です。風間俊介さんが演じる三代目鶴屋喜右衛門(つるやきえもん)は、日本橋通油町(とおりあぶらちょう/現在の中央区日本橋大伝馬町)で「仙鶴堂(せんかくどう)」を営む代表的な地本問屋でした。なお、日本橋通油町には、蔦重も天明3年(1783)34歳のときに進出し、地本問屋として「耕書堂(こうしょどう)」を構えています。

書物問屋と地本問屋は扱う出版物の種類が異なるだけではなく、「仲間」と呼ばれる組織も基本的に別になります。「仲間」はドラマでも何度か登場人物が口にしていますが、どのような組織なのでしょうか。