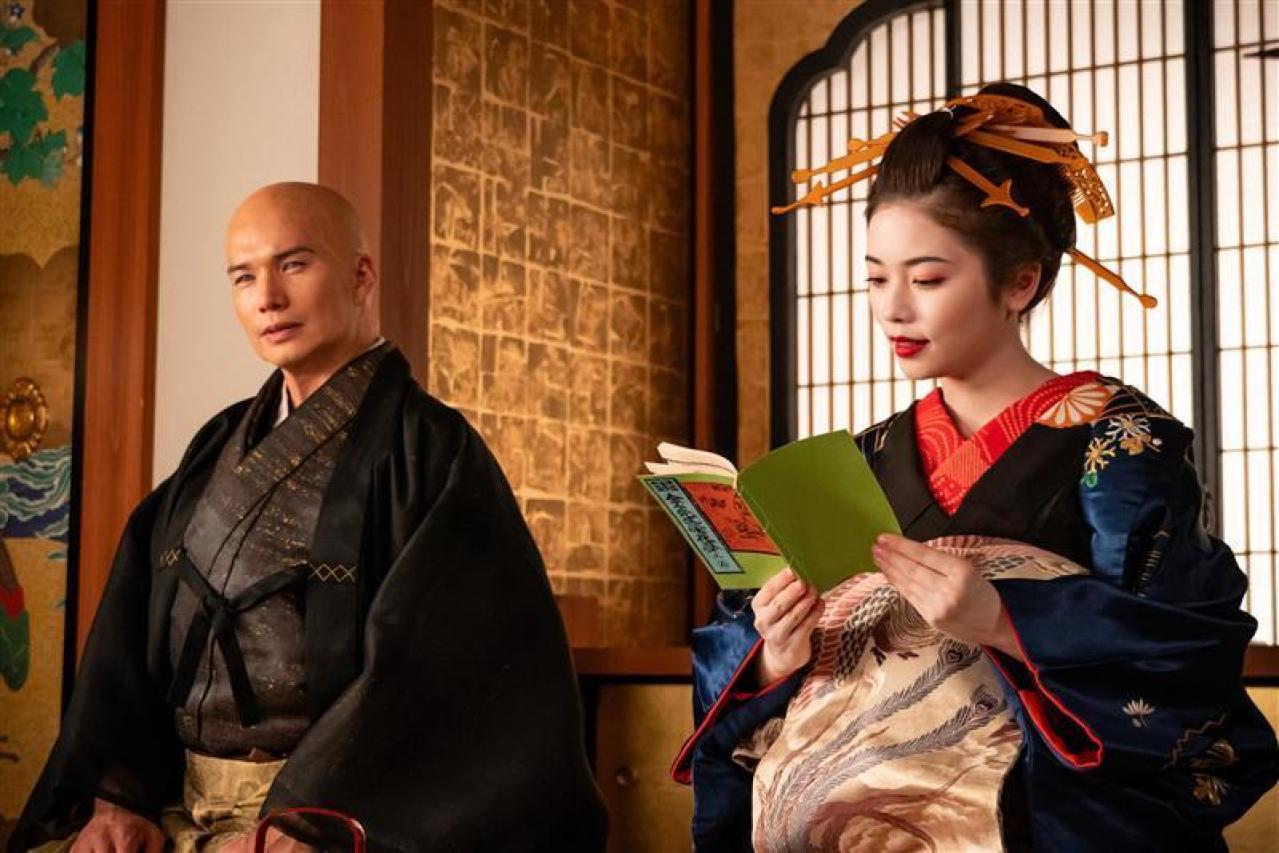

【べらぼう】瀬川を襲名した花の井(小芝風花)。鳥山検校(市原隼人)との出会いで人生がどう変わる?

公開日

更新日

鷹橋 忍

横浜流星さんが主人公・蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/蔦重)を演じる、2025年NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめものがたり)〜」。当時の文化や時代背景、登場人物について、戦国武将や城、水軍などに詳しい作家・鷹橋 忍さんが深掘りし、ドラマを見るのがもっと楽しくなるような記事を隔週でお届けします。今回のテーマは、吉原の花魁(おいらん)・瀬川と、鳥山検校(とりやまけんぎょう)です。

▼こちらもおすすめ▼

>>【べらぼう】なぜ蔦屋重三郎(横浜流星)は自由に本を出版できないのか?

NHK大河ドラマ『べらぼう』第7回「好機到来『籬(まがき)の花』」、第8回「逆襲の『金々先生』」が放送されました。第8回では、市原隼人さんが演じる盲目の大富豪・鳥山検校(とりやまけんぎょう)が初登場し、小芝風花さんが演じる五代目・瀬川(花の井)と出会いました。

「初会(しょかい/客がはじめて登楼すること)では、座っているだけで退屈だろう。皆で楽しむように」と豪華な品の他に本を贈った鳥山検校も、しきたりに反してでも本を読み聞かせ、「声」で楽しませようとした瀬川も「粋」でしたね。

今回は、この粋な二人を取り上げたいと思います。

九代続いた「瀬川」とは?

瀬川を抱える女郎屋は「松葉屋」といい、吉原の江戸町1丁目に店を構えていました。松葉屋の開業年代は定かでありませんが、老舗の大店として知られます。

瀬川は、その松葉屋の名跡(みょうせき)である妓名です。向井信夫『江戸文藝叢話』所収「松葉屋瀬川の歴代」によれば、『吉原細見』に瀬川の名が確認できるのは享保13年(1728)秋からで、九代目で終焉を迎えました。

九代の瀬川のうち、享保時代(1716~1736)の瀬川は、親の仇討ちをしたと伝わります(北村一夫『吉原ホログラフィー 江戸・男と女の風俗』)。

「松葉屋瀬川の歴代」で三代目とされる瀬川は、名妓の誉れ高く、踊りや歌、笛、鼓、三味線はもちろんのこと、漢詩の書道や易学にも優れていました。

四代目・瀬川は、宝暦8年(1758)の『吉原細見』では筆頭でした。ですが、同年3月に行年19歳で自害したといいます。自害が影響したためか、瀬川の名はしばらくの間、途絶えます。その後登場したのが、五代目・瀬川です。

鳥山検校に身請けされ、江戸中の話題を独占

五代目・瀬川の名は、安永4年(1775)秋の蔦重作の吉原細見『籬の花』に登場します。この年の暮れ、五代目・瀬川は鳥山検校に千四百両(およそ一億四千万円/千両とも)という空前絶後の大金(安藤優一郎監修『江戸の色町 遊女と吉原の歴史 江戸文化から見た吉原と遊女の生活』)で身請けされ、江戸中の話題を独占しました。

松葉屋は代々の瀬川が大金をもって身請けされたことにより、裕福になったと言われたといいます。では、なぜ鳥山検校は大金を投じて瀬川を身請けできるほど、経済力を保持していたのでしょうか。そもそも鳥山検校とは、何者なのでしょうか。