【要約小説】名作のあらすじを読もう!

南方熊楠の『毘沙門の名号に就いて』あらすじ紹介。毘沙門天と古代インド神話の知られざる関係

公開日

更新日

ゆうゆうtime編集部

南方熊楠の『毘沙門の名号に就いて』は、一見難解な仏教史と梵語の世界を縫い合わせた文学的論考。ヴィシュラマナ(=毘沙門)の名に込められた深い背景とは?神話と歴史の交差点を紐解きます。

▼他の要約小説も読む▼

>>【要約小説】名作のあらすじを読もう!小説特集毘沙門天の多彩な異名について

南方熊楠の『毘沙門の名号に就いて』では、毘沙門天の別名である「クベラ」や「クピラ」について詳細に述べられています。この両名が同一神を指している証拠として、梁朝期の勅撰『経律異相』からの引用が用いられています。その中で、天部の神である釈提桓因(帝釈)が拘毘羅に対して供養を任せる場面が描写され、「クベラ」という名前の実在性やその役割が明らかになります。この物語からも、毘沙門天、またはクベラが神としてのみならず、仏教徒としての側面も持つことが浮かび上がります。

梵語の神秘と毘沙門の由来

熊楠は続けて、梵語の「ヴアイスラマナ(毘沙門)」の音義について探求しています。この名前は「是男も沙門か」という意味を持つとされ、毘沙門天が元来夜叉(インド神話における半神半人の存在)だったこと、そして仏教に帰依して沙門となった功徳により、神王に生まれ変わったという説を提示。この過程には、仏教の中で道徳的成長が重視されることも反映されています。そして、この「沙門」としての意義が毘沙門天の名に深く結びついていることがわかります。

航路の神と鰐(わに)の関連性

興味深いのは、「金羅」という別次元の名前に関する探求です。熊楠は、金羅が毘沙門とは異なる神である可能性を指摘しています。これは古代インドにおける鰐崇拝や神格化と結びつけられています。日本では、金羅が航路の神とされているのはその影響とも言えそうです。また、仏教に登場する金羅比丘が独居専念の特質を持つ修行者として評価されている点にも触れ、氏族的な信仰とのつながりも視野に入れた議論が展開されています。

まとめ

南方熊楠の『毘沙門の名号に就いて』は、仏教の中で神である毘沙門天の名前の由来や背景を深掘りする魅力的な学術的エッセイです。梵語の解釈から人物や信仰に至るまで、熊楠の考察は歴史と神話の接点を浮き彫りにします。また、航路の神としての毘沙門天の関連付けや古代インドの鰐崇拝についても興味深い洞察を提供しています。この短い中にも壮大な歴史と神秘が広がる熊楠の研究は、知識探求好きな皆さんにぜひお勧めです。

▼あわせて読みたい▼

※この記事は生成AIが作成しました。正確性を保証するものではありません。

▼関連書籍を読む▼

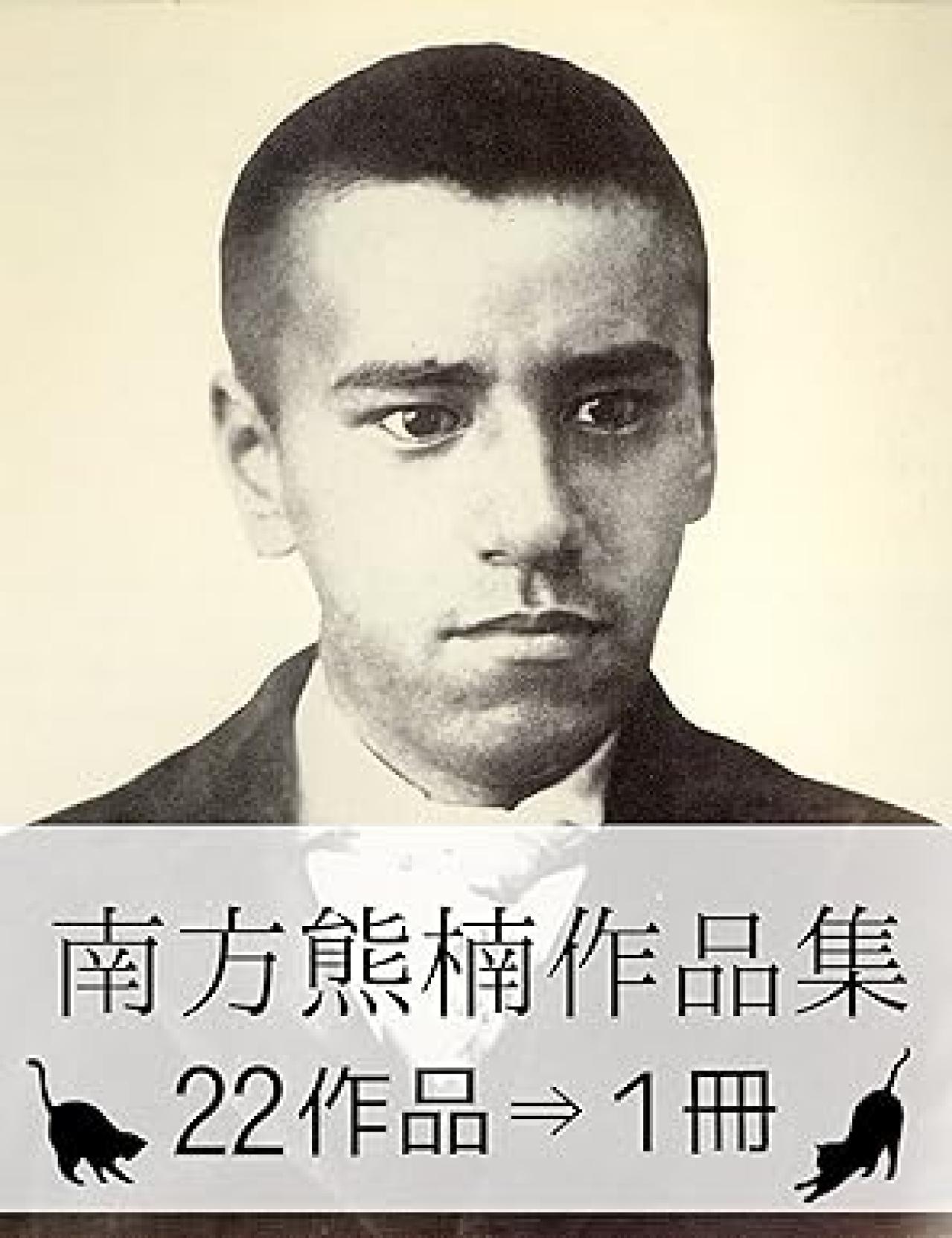

南方熊楠作品集・22作品⇒1冊

南方熊楠(著)

南方熊楠作品集・出版委員会(刊)

※詳細は以下のボタンへ