リバウンドなしの【断捨離】人生後半、家と心と体の負担を取り除くためには?

これからの人生、好きなモノだけに囲まれスッキリ暮らすか、ため込んだモノに埋もれて暮らすか、今が分かれ目。そこで、断捨離の提唱者、やましたひでこさんがレクチャー。断捨離の真の意味とは? 挫折・リバウンドしないコツとは?

▼あわせて読みたい▼

>>【70代の断捨離】「365日以上分あった服→パンツはたった3本に!」ドラマスタイリスト・西ゆり子さん

お話を伺ったのは

やましたひでこさん 断捨離®︎提唱者

やました・ひでこ●1954年、東京都生まれ。早稲田大学卒業。

ヨガの行法哲学「断行・捨行・離行」に着想を得た「断捨離」を、日常の片づけに応用した自己探訪メソッドを構築する。

著書「断捨離」シリーズは国内外でベストセラーに。

現在、BS朝日「ウチ、”断捨離”しました!」にレギュラー出演中。

ゆうゆう世代はキャパオーバー

「断捨離して心地よい暮らしを実現しよう!と毎年誓いを立てるものの、結局できないまま……」という読者の声は多い。

「そもそも断捨離とは、単にモノを捨てることではありません。モノへの執着を捨てて、モノを手放し、豊かな空間を手に入れ、人生の自由度を上げることが目的なのです」(やましたひでこさん)

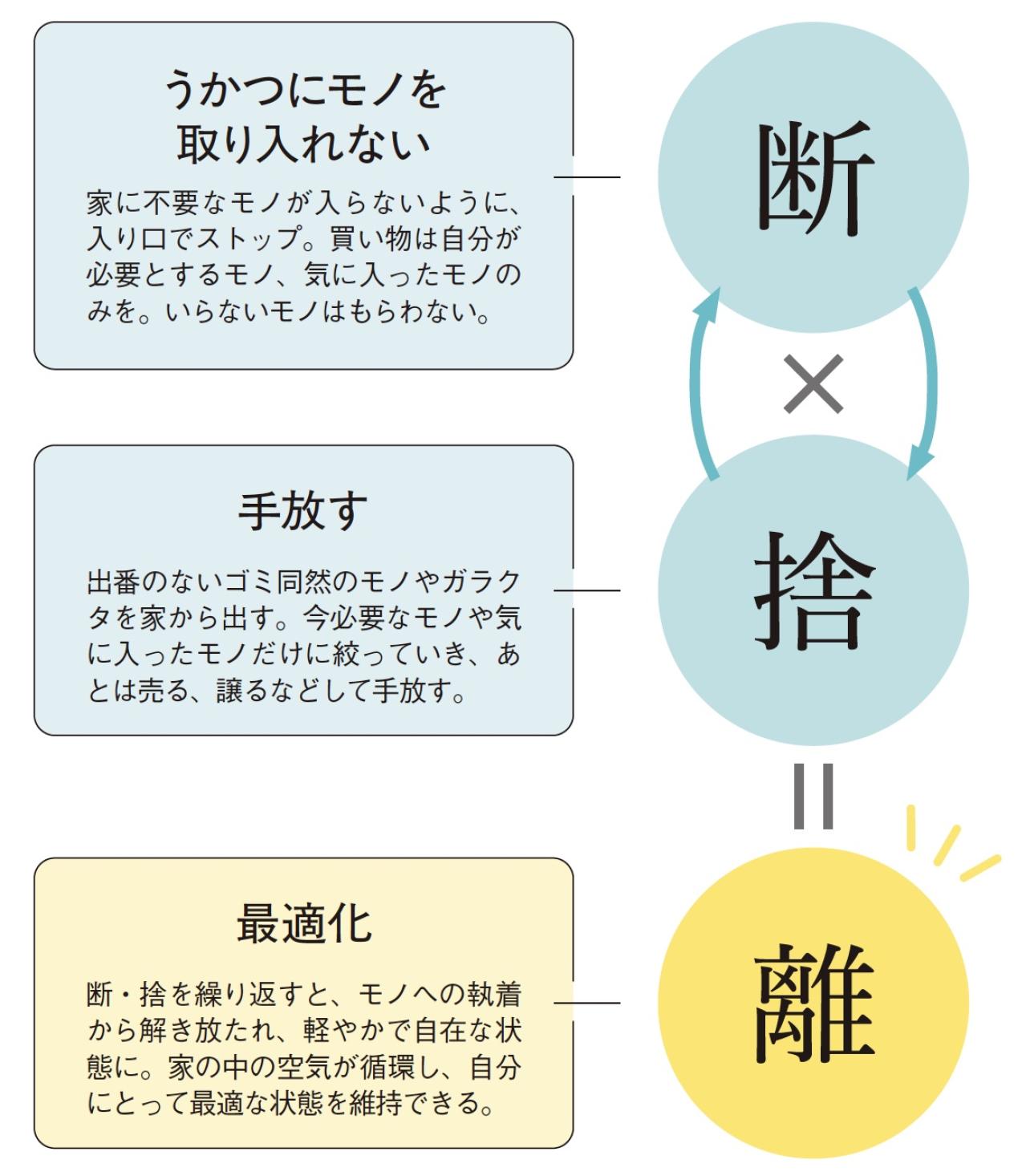

余計なモノが入ってくるのを「断つ」、いらないモノを「捨てる」。これを繰り返し、自分にとって最適な状態に維持するのが断捨離。ところが年を重ねるほど、捨てるハードルが高くなるという。

「一つは肉体的なハードル。やはり若い頃のようにはテキパキ動けないし、モノを出して捨てる作業が大変に。もう一つは心のハードル。モノには過去の思い出などが宿るため、執着がどんどん強くなり、手放しがたくなるのです。一方で、日々暮らしていればモノは入ってくる。シニア世代は、意識してモノを手放さない限り、長く生きたぶんモノがたまっていくばかり」

自分のキャパに合わせたモノの量に減らす

スッキリ片づけたいと思いつつ、できないのは、自分が管理できるモノの量を大きく超える「キャパオーバー」を起こしているからだと、やましたさんは指摘する。

「たとえば、テーブルの上にモノが散らかっていて、しまいたいけれど、引き出しの中もいっぱい。テーブルの配置換えをしたくても、周りのモノをどかさないと、動かせない。こうした状態では、片づける気力も萎えます。キャパオーバーの環境に長くつかっていると、いくら片づけたいと思っても、心も体も動かないのです」

「一見、部屋はスッキリしているけれど、収納家具や収納グッズが空間を圧迫し、引き出しや棚にモノがギュウギュウに詰まっているお宅は少なくありません。家の空間、人がもつ時間、労力(エネルギー)には限りがあります。モノが多いと、片づけて収納し管理するのに多大な時間と労力を費やし、自分のキャパを超えてしまうのです。結果、疲れ果てて元の木阿弥に。根本的に解決するには、自分のキャパに合わせてモノの量を減らすことが第一」

モノの居場所を確保するため、人が窮屈に暮らすのは主客転倒

モノを捨てるときに頭をよぎるのが、「まだ使えるのにもったいない」という思考。

「使えるかどうかで判断すると、ほとんどのモノはまだ使えるんです(笑)。モノを大事にするのはよいことですが、それ以上に大事にすべきは自分。住まいの主役は、モノではなく人間です。あふれるモノの居場所を確保するため、人が窮屈に暮らすのは主客転倒」

モノから自分に主役交代するのが断捨離の大きな意義だ。

「基本は、自分軸で考えること。今の自分に必要かどうかが大事なんです。出番のない高価なバッグ、若い頃に着た服、しまったままの思い出の品、壊れた椅子……。こうした今は必要ないモノが堆積している家は、モノも生かされていないし、空間がよどんでいるのです。よどんだ家の中にいると、心や体もよどみます」

不要なモノは、暮らしの垢だと、やましたさんは定義する。

「垢をきれいに落として、よどんだ空気を循環させるのが断捨離。居住空間は、最も身近な環境です。空気がきれいで、自分がご機嫌でいられる環境をつくれば、前向きになり、人生が楽しくなります」

断捨離とは

取材・文/村瀬素子 イラスト/タナカユリ

※この記事は「ゆうゆう」2025年6月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。

▼あわせて読みたい▼