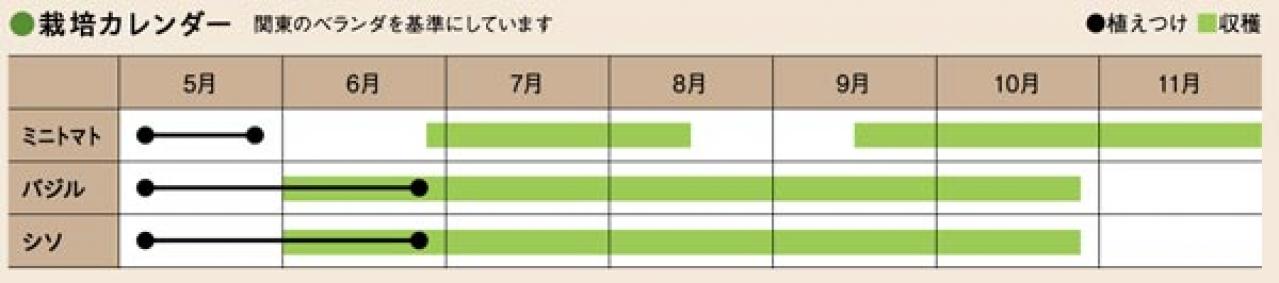

初心者でも失敗しない【ベランダ菜園】ミニトマト+バジル+シソで寄せ植えレッスン

互いに助け合って育ち、晩秋まで収穫が可能

ミニトマト

【実が真っ赤に熟したら収穫】

ミニトマトは、最初に咲いた花(一番花)から約50日で実が赤くなる。「茎が生長してきたら四隅に支柱を立てるか、あんどん仕立ての支柱(朝顔を育てるときに立てる支柱)に替えて、茎をら旋状に巻きつけて。赤く熟した実から収穫します」

バジル

【バジルは摘芯した葉や花もおいしい】

土中の栄養バランスを整え、病害虫も遠ざけてくれるバジル。「バジルは1本立ちで生長しやすいので、わき芽を伸ばし横にこんもり広げて育てます。20cmくらいまで生長したら先端の葉を摘み取る摘芯を。これでわき芽が伸びて、たくさんの葉を収穫できるようになります。ちなみに摘芯した若葉や花もおいしいですよ」

シソ

【シソも摘芯でやわらかな葉に育つ】

バジルと同じシソ科。葉を収穫するシソとバジル、実を収穫するミニトマトの組み合わせで土の中のバランスが整い、互いの香りで病害虫を防ぎます。バジルと同様に摘芯を。

「摘芯することで枝数が増えやわらかな葉に。花が咲くと葉がかたくなるので、蕾のうちに摘むと葉ジソを長く楽しめます。花の蕾は穂ジソとしておいしくいただけますよ」

この記事の執筆者

関連記事