高齢期に【ひとり暮らし】になったときの住まいの選び方。陥りがちなリフォームのNG例とは?

「ひとり」になったら「住まい」をどうするかは大きな問題。自宅に住み続けるのか、シニア向けの住宅や施設に住み替えるのか。安心して生活するためには、先延ばしにせず、元気なうちに、考えて動くことが大切です。

お話を伺ったのは

岡本典子さん ファイナンシャルプランナー

おかもと・のりこ●FPリフレッシュ代表。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー。

2003年より独立系FPとして活動。

「終のすみか」探しコンサルタント。

全国で講演を行う他、雑誌、テレビ、Webなどメディアでも活躍中。

今後、どう暮らしたいか、具体的なプランを考える

ひとり暮らしになったら、どんな住まい方がいいのだろう。元気で施設に入るほどではない場合はどう考えたらいいのか。

「現在の年齢、資産はどれくらいあるのか、自宅は持ち家か賃貸か、戸建てかマンションか、バリアフリーか、築年数は何年か、頼れる子どもはいるのか……など、ひとりひとり状況が違うので万人向けのアドバイスはできませんが、これからの人生プランを具体的に考えることが重要です」と岡本典子さん。

ライフプランを考える際は、まず預貯金や年金受給額を確認し、資産を明確にする。

「次に自分が何歳まで生きるかを想定し、どのように暮らしたいか、どう資産を使っていくかを考えます。たとえば今65歳で働いているのであれば、『5年後の70歳まで働き、75歳までは自宅で暮らす。75歳時、元気ならサービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)に、要介護状態なら介護付有料老人ホームに移る。自宅は売って、入居費用にあてる』など、節目ごとにライフプランを考えていきます」

何歳まで生きるかの想定は難しいが平均余命を参考に考える。

「65歳の平均余命は約24年なので90歳までとするか、もう少し先の95歳までとするか。長生きの家系なら100歳までという考え方も。希望どおりにいくわけではありませんが、明確にすることでプランニングしやすくなります」

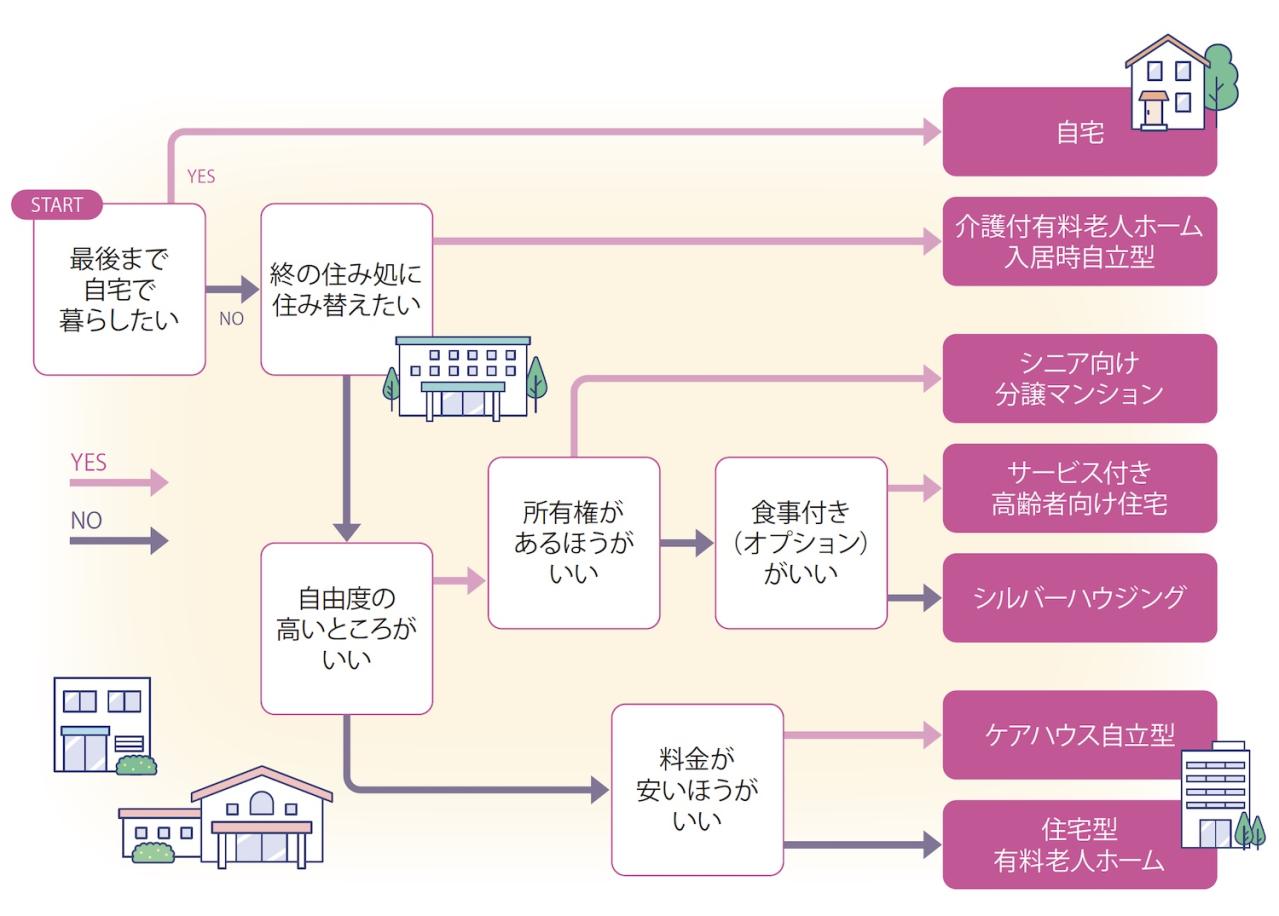

最後まで自宅か、早めに施設に入居するかなど、下のチャートを参考に考えてみよう。

「ピンピンコロリで亡くなる確率は4~5%、介護が必要となる期間は12~13年あります。要介護になったら自宅介護なのか施設に入るのか、といったことも検討しておきます。元気で頭がクリアなうちに自分で考えて選びたいですね」

現在自立している人の高齢期の住まい診断

これからどう暮らしていきたいのか、どのように住まいを選ぶか、考えてみよう。

![【ザ・タイガース】旋風のその先に。別れの裏にあった、知られざる物語[79歳・瞳みのるさんのターニングポイント#2]](/images/articles/thumb20260115vs9fse202645835985.jpg)