【安藤優子さん】「優しかった母に罵倒されたときは辛かった…」ニュースキャスターと介護のハードな日々

ときに厳しくときに優しく、私たちの行く末を見守り、道標となってくれた母。いつまでも元気でいてほしいと願っても、いつかは別れの日がやってきます。そんな「母ロス」とどのように向き合い、乗り越えていったのか、安藤優子さんの体験談を伺いました。(後編)

▼前編はこちら▼

>>【安藤優子さん】母が亡くなり10年。喪失感とどう向き合ったのか?

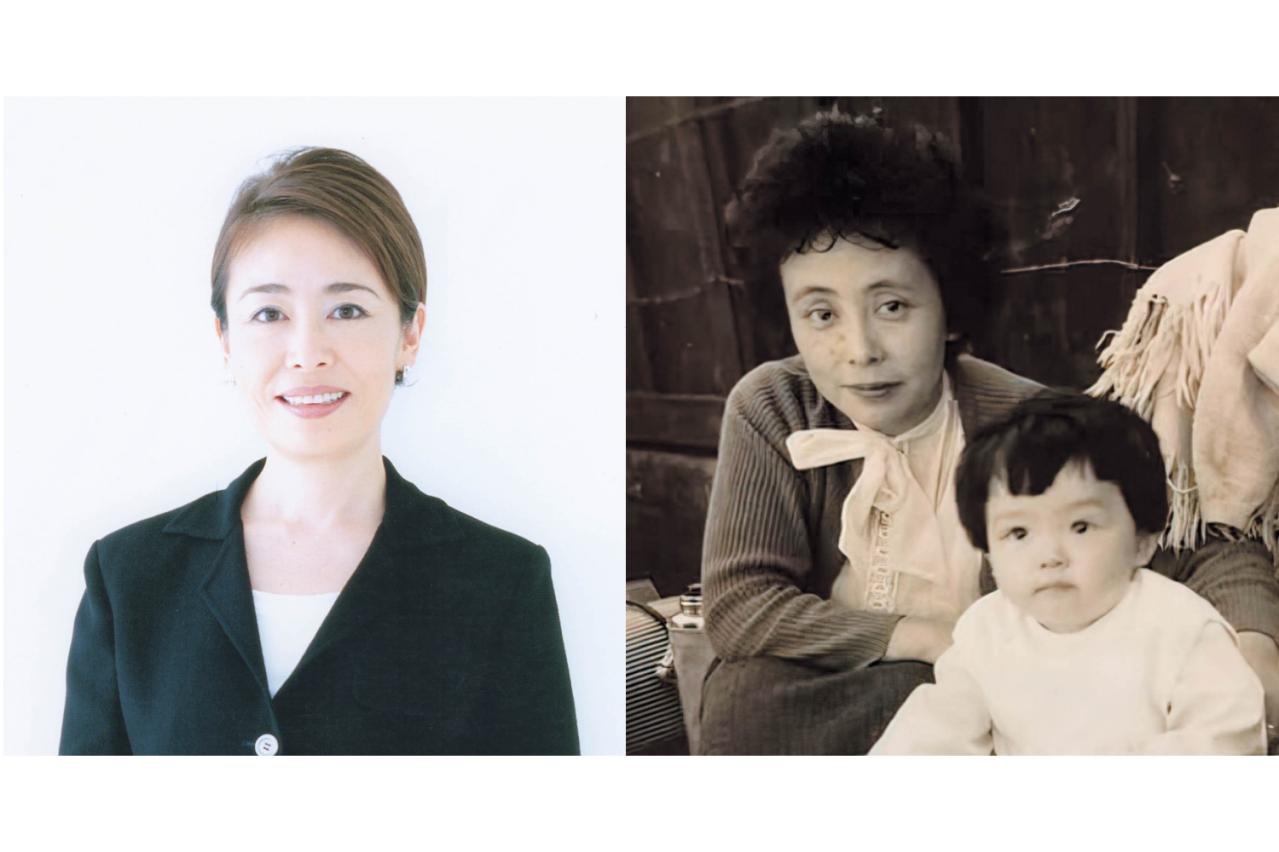

PROFILE

安藤優子さん キャスター

あんどう・ゆうこ●1958年千葉県生まれ。

上智大学卒業後、テレビ報道番組でレポーターやキャスターを務め、国内外の歴史的場面を取材し報道。

2000年からフジテレビで「FNNスーパーニュース」、15年から「直撃LIVEグッディ!」で総合司会を務めた。

現在「newsランナー」(関西テレビ)、「起業家たちの挑戦ストーリー」(TOKYO MX)に出演中。

自宅での介護は限界に。施設に入った母は……

新しいもの好きで、好奇心旺盛。年を重ねても、国内外を旅し、ヨガにスポーツジムにと動き回っていたみどりさん。異変が現れたのは、70代半ばの頃だった。

「あんなに社交的だった母が、外に出るのを億劫がり、人に会うのも面倒だと言うんです。やがて料理もしなくなりました」

活動量が減った母は筋力が衰え、ある日、廊下で転倒。それ以降、家に閉じこもるようになった。だんだんできないことが増えていく母に代わって父が家事を担うようになったが、今度は父にすい臓がんが発覚し、その半年後に他界。母の症状は一気に悪化する。

この時期、安藤さんは平日のニュース番組のメインキャスターを務めていたため、金曜日の夜から日曜日の夕方まで埼玉の実家で母の世話や家事をするというハードな生活を続けていた。

「母は認知症の症状が顕著になってきて。ヘルパーさんにお金をとられたと被害妄想が始まり、冷蔵庫には私が作りおきした常備菜が腐ったまま入っていました。もう母ひとりで暮らすことは難しく、サポートする私たち子どもも疲弊して、限界でしたね」

きょうだいで相談し、母を民間の介護施設に預けることになった。

「母は猛烈に怒り、抵抗しました。『苦労して育てた子どもに、なぜこんな仕打ちをされるのか!』と罵倒されたときは本当に辛かった」

入居当初は「自宅に帰りたい」と脱走騒ぎを起こしたみどりさんだが、徐々になじんでいった。

京都にて。旅好きの母とはいろいろなところに

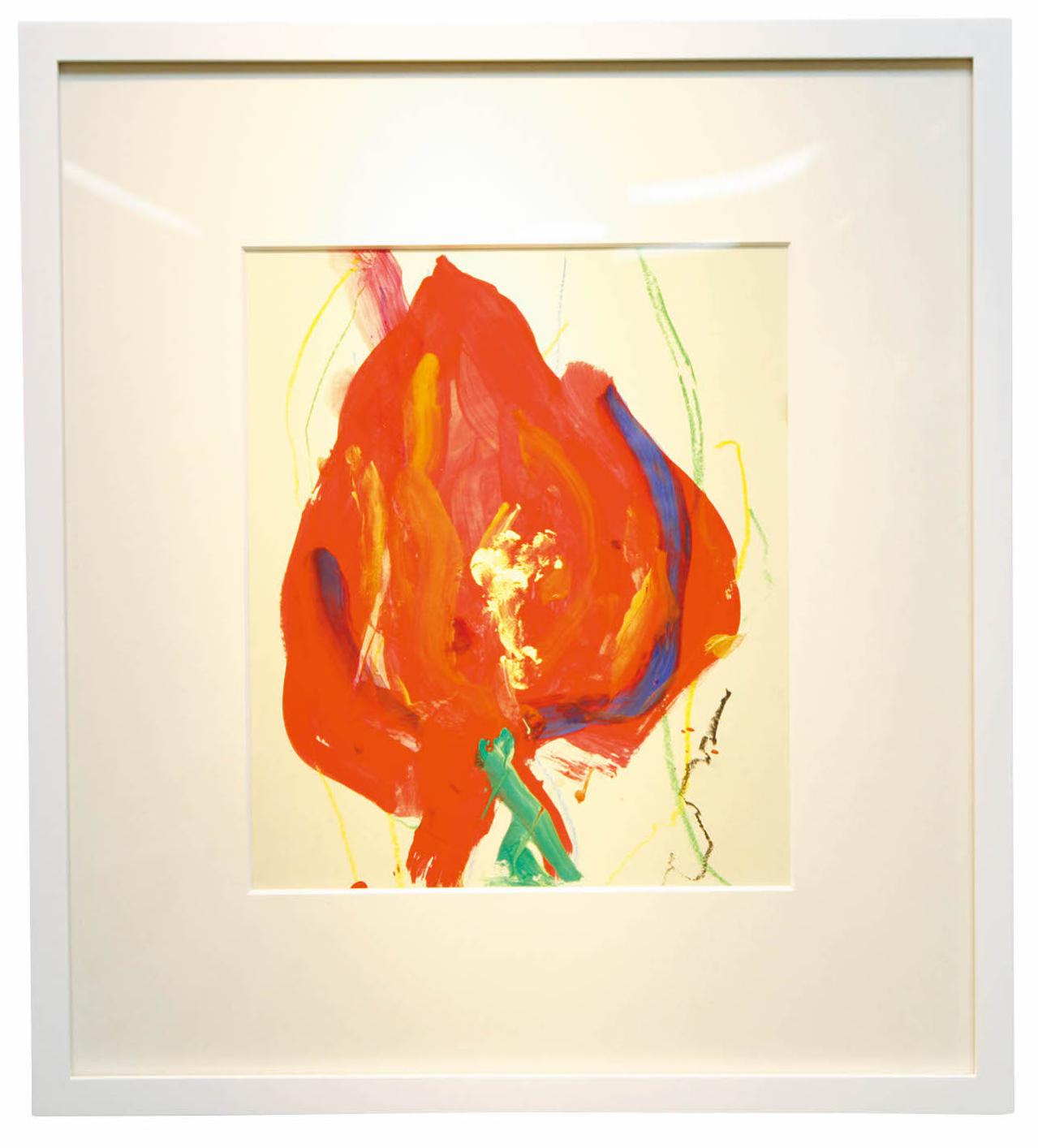

アンスリウムの絵を描いたとき母は自分を肯定できた。それを機に、次第に穏やかに

「施設の職員さんやヘルパーさんが、単に認知症の入居者ではなく、安藤みどりという個人を尊重し、温かく接してくださったので、かたくなな母の心も開いていきました。そして何より大きかったのは、臨床美術との出合いでした」

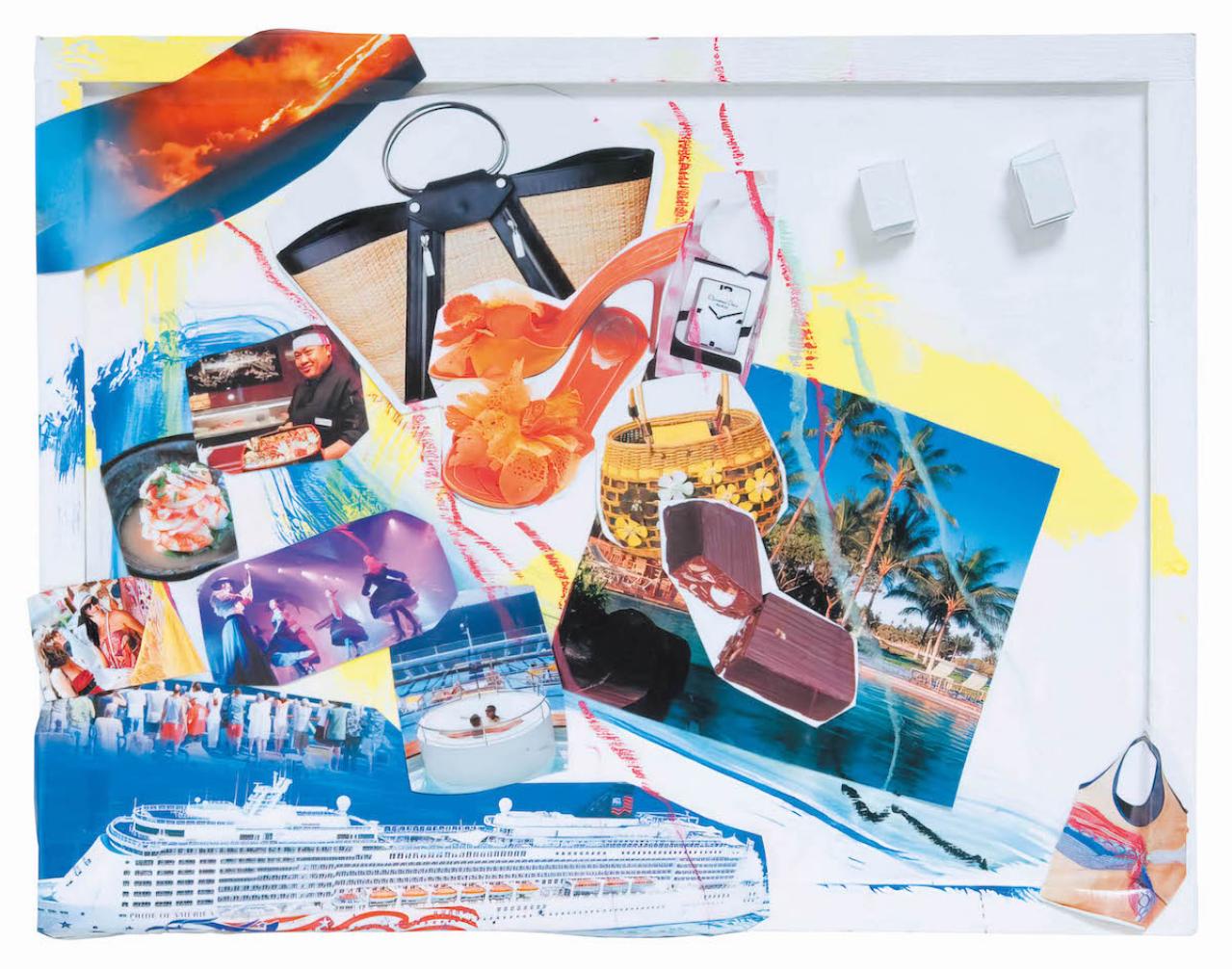

臨床美術とは絵やコラージュなどの作品制作を楽しみながら脳を活性化させる芸術療法の一つ。

「ある日、母は、臨床美術士の方が用意してくださったアンスリウムの花を描きました。母が元気な頃よく旅行した大好きなハワイに咲いていた花。描き終えた母は『よ・く・で・き・た』とつぶやいたんです。認知症になって母は、好きな旅行にも行けない、料理もできない、発語もままならない、できないことだらけで自己否定の嵐の中にいて、感情が荒ぶっていたのだと思います。でも絵を描いたとき自分を肯定できた。これを機に母は穏やかになりました」

母の作品は、安藤さんにも、大きな気づきをもたらした。

「母が描く花は、鮮やかな赤の色づかいに、勢いのある筆致で、すごく明るくて力強いんです。母そのもの。それまで私は『母は変わってしまった』と思っていたけれど、それは認知症によって表現ができなくなっただけ。明るくてアクティブな母の本質は何も変わっていなかったんです」

「自己表現」することで、母の気持ちは安定していきました

朝ご飯を食べ、旅立った母。それがいかにも母らしく、私は救われた感じがしました

臨床美術で自己表現できるようになったみどりさんは、絵を描き続け、心穏やかに晩年を過ごした。

「老いも病も進行しますから、母はだんだん歩行ができなくなり、筋力も衰え、排泄、発語の機能も奪われていきました。最後までできたのが食べること。嚥下機能が弱っていたのでペースト食でしたけどね。2015年1月14日、朝ご飯を9割食べ、最後の一口を飲み込もうとしたときに心臓マヒが起こり、救急車で運ばれました。私が病院に駆けつけたときまだ息があり、姉が来て兄が来て、3人そろったところで静かに息をひきとりました。89歳。最後までご飯を食べていたというのが母らしくて。私は救われた感じがしました」

その日も安藤さんは夕方のニュース番組に生出演するため、悲しむ間もなく、テレビ局に向かった。

「母の死がまだピンときてなくて。周りにも何も言わず、いつもどおり仕事をしました。もし仕事仲間に母の死を打ち明けて、『大変でしたね』『大丈夫?』と同情されたら、自分の感情が壊れそうで、言いたくなかったのです」

やっと心おきなく泣けたのは、お葬式のとき。

「母との最期の別れですから……納棺のときはもう大号泣」

悲しみや寂しさは押し寄せるが、「ロスではない」と言う。

「確かに母の肉体はもうこの世にないのですが、日常の暮らしの場面場面で母を思い出し、母とつながっているんです。10年たった今も母の存在を近くに感じます」

安藤さんはインスタグラムに季節の食材を使った日々の家庭料理を披露している。

「私は幼い頃から、料理を作る母のそばにいつもいたので、手伝わされたりして、見よう見まねで自然に料理を学びました。母は調理しながら『木の芽どきは酢の物を食べると体にいいのよ』とか問わず語りにいろんなことを教えてくれて。だから今でも料理しながら、母はこうしていた、こう言っていたと、思い出さない日はないです。母の味つけ、盛りつけ、母の言葉、母が使っていた食器……あちこちに母がいて、〝食〞や思いを共有できている。それがロスを乗り越えられた理由なのかも」

そして、もう一つ。

「母は晩年、介護施設でお世話になり、適切に管理をしてくださったおかげで、QOL(生活の質)が上がり、臨床美術に出合ったことで自己表現することができ、穏やかな気持ちのまま人生の幕を閉じた。だから私の中にネガティブな感情が残らなかったのだと思います」

取材・文/村瀬素子

※この記事は「ゆうゆう」2025年5月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。

▼あわせて読みたい▼