【べらぼう】佐野政言(矢本悠馬)は田沼意知(宮沢氷魚)をなぜ斬りつけたのか?

公開日

更新日

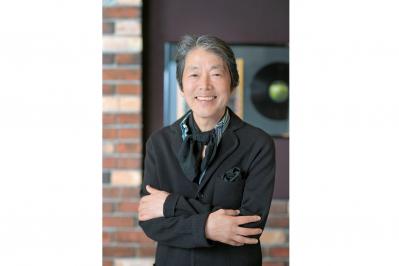

鷹橋 忍

横浜流星さんが主人公・蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/蔦重)を演じる、2025年NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめものがたり)〜」。当時の文化や時代背景、登場人物について、戦国武将や城、水軍などに詳しい作家・鷹橋 忍さんが深掘りし、ドラマを見るのがもっと楽しくなるような記事を隔週でお届けします。今回のテーマは佐野政言と、政言が起こした事件です。

▼こちらもおすすめ▼

>>【べらぼう】蔦重(横浜流星)の妻・てい(橋本愛)のメガネが個性的! 江戸時代のメガネ事情は?大河ドラマ『べらぼう』 第26回「三人の女」、第27回「願わくば花の下にて春死なん」が放送されました。第27回は、矢本悠馬さんが演じる佐野政言(まさこと)が、宮沢氷魚さんが演じる田沼意知(おきとも)に斬りかかるという、大変気になるシーンで終わりました。今回は佐野政言と、彼の凶行を取り上げたいと思います。

佐野政言はどういう人物?

佐野政言は宝暦7年(1757)に生まれました。寛延2年(1749)生まれの田沼意知より8歳年下、寛延3年(1750)生まれの蔦屋重三郎より7歳年下です。

江戸幕府が編修した大名旗本諸家の家譜集『寛政重修諸家譜(かんせいちょうしゅうしょかふ)』によれば、政言は末子の一人息子で、9人の姉がいます。

政言の家は、二代将軍・徳川秀忠(ひでただ)の代に小姓(こしょう)組番士となった佐野政之(まさゆき)を初代とし、政言は六代目となります。小姓組番とは、将軍の直属軍である「五番方(大番、書院番、小姓組番、新番、小十人組)」の一つです。

佐野家は代々、番士として江戸城の警備の任につきました。政言の父・吉見一豊さんが演じる佐野政豊(まさとよ)も大番、新番の番士を務めています。

政言は安永2年(1773)8月、数えで17歳のときに家督を継ぎ、安永6年(1777)に大番士、翌安永7年(1778)に新番士となっています。新番は現在の皇宮警察官に近い役割で(秦新二・竹之下誠一『田沼意次・意知父子を誰が消し去った? 海外文書で浮かび上がる人物』)、江戸城内では将軍の身辺警護の役を担いました。

政言は、新番組蜷川相模守(にながわさがみのかみ)組の番士でした。そして、ドラマで描かれたように、政言は田沼意知を斬りつけることになります。

佐野政言が田沼意知を斬る

天明4年(1784)3月24日の午後1時頃、この日の政務を終えた田沼意知は、江戸城を退出するため、同じ若年寄(わかどしより)の掛川藩主・太田資愛(すけよし)と出羽松山藩・酒井忠休(ただよし)とともに、佐野政言ら5人の番士が詰める新番の詰所の前を通りかかりました。すると、政言が突如として意知に斬りかかったのです。

意知は脇差しを抜かず、鞘で応戦しました。抜刀すると喧嘩と見なされ、喧嘩両成敗の対象として処罰されてしまうからだと見られています(安藤優一郎『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』)。ですが、防ぎきることはできませんでした。意知は肩から斜め下に斬られたといいます。傷を負った意知は、桔梗の間へと逃げました。政言は意知を追いかけ、さらに2カ所、深手を負わせています。

やがて政言は、大目付の松平忠郷(たださと)に組み伏せられ、目付の柳生久通(ひさみち)に刀を奪われて、取り押さえられました。

意知は城内の外科医師の治療を受けた後に、駕籠(かご)で渡辺謙さんの演じる田沼意次がいる神田橋の屋敷に運ばれました。ですが、政言から受けた傷がもとで、意知は事件から2日後の3月26日、36歳でこの世を去っています(以上、藤田覚『田沼意次 御不審を蒙ること、身に覚えなし』)。

![【ザ・タイガース】旋風のその先に。別れの裏にあった、知られざる物語[79歳・瞳みのるさんのターニングポイント#2]](/images/articles/thumb20260115vs9fse202645835985.jpg)