60歳以上の女性の4人に1人がなる【骨粗しょう症】自身も骨折経験がある女医がすすめる予防策

治療には服薬とともに食事や運動も重要。予防も大事

治療には服薬とともに生活習慣の改善も必要となる。

「治療薬には骨の吸収(破壊)を抑えるもの、骨の形成を促進するもの、女性ホルモンのような働きをするものなどがあります。服用薬には1日1回、1週間に1回、1カ月に1回でいいものがあります。半年に一度、医療機関で注射をしてもらう薬もあるので、どの薬を使うかは主治医と相談をしましょう。ただし、骨粗しょう症の薬は歯周病治療に影響するので、治療開始前には歯科で受診し、歯周病のチェックをしてもらう必要があります」

食事はバランスよくが基本だが、1日600~700㎎のカルシウム、カルシウムの吸収に必要なビタミンD、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸などの他、コラーゲンの材料になるたんぱく質も欠かせない。

「牛乳200㎖とヨーグルト100㎖で1日に必要なカルシウムの半分近くがとれます。加えて小魚や納豆、大豆製品などを。ビタミンDは食べ物では補いにくいので、1日15~20分日光に当たるか、サプリメントで摂取するといいでしょう」

カルシウムの吸収を阻害するリンのとりすぎにも注意が必要だ。リンは加工食品に多く含まれている。

「アルコールや塩分もカルシウムやビタミンの吸収を阻害するので適量で」

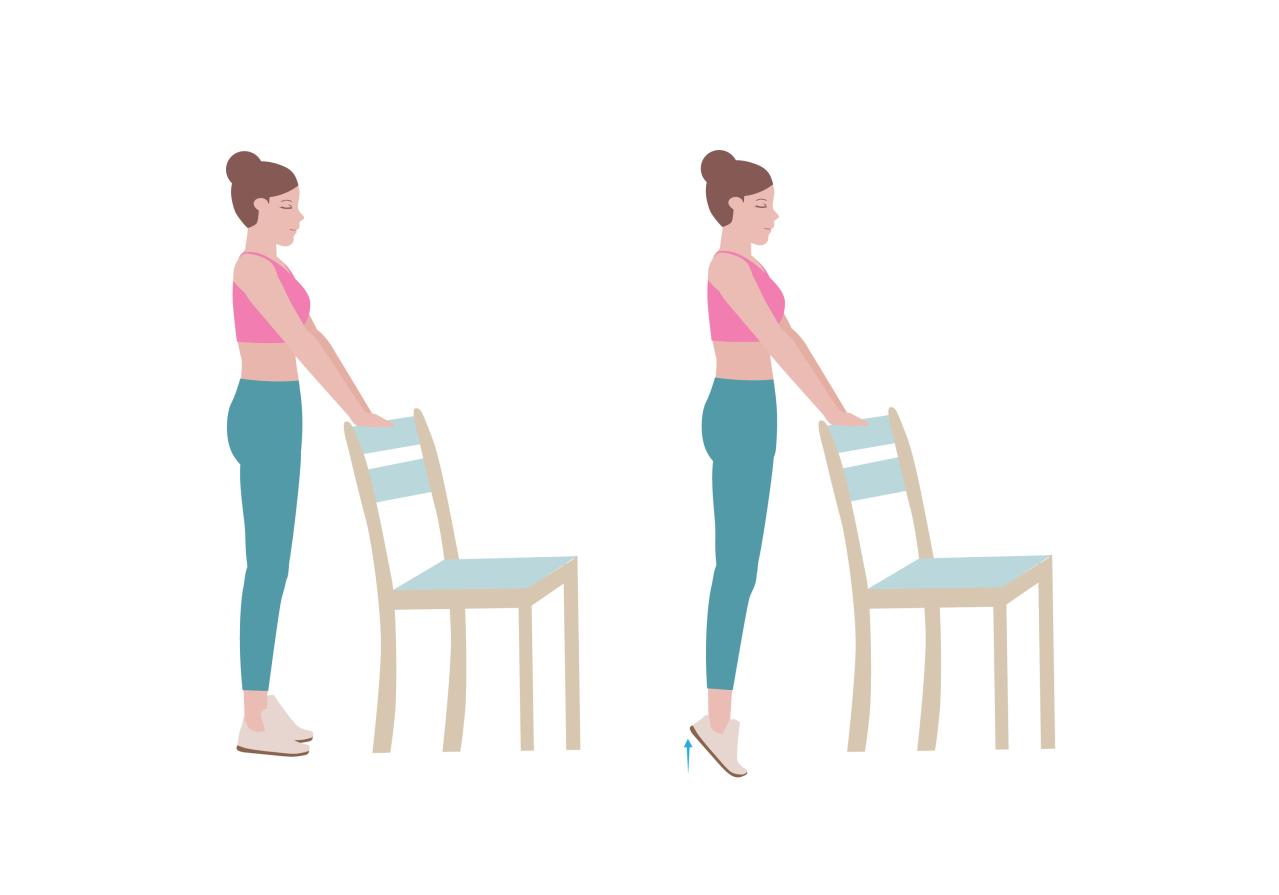

骨に負荷を与えたり、筋肉を強化したりするための運動も大事だ。

「立ったままかかとを上げ下げする、かかと落としが簡単でいいですね。ウォーキングやスクワットもおすすめです」

検査で正常値だった人も、予防のために骨を守る食生活や運動を。実は常喜さん自身、一昨年、転倒して手首を骨折。骨についての意識を強くしたという。

「薬の服用とともに運動を取り入れ、1年で骨密度が4%、戻りました。転ばないように気をつけることも大事ですね」

【ドクターから一言】

骨密度が正常値なら5年に一度、検査を。骨粗しょう症と診断された場合は治療をしながら毎年検査を受けましょう。

取材・文/田﨑佳子

※この記事は「ゆうゆう」2025年3月号(主婦の友社)の記事を、WEB掲載のために再編集したものです。

▼あわせて読みたい▼

常喜医院 院長

常喜眞理

じょうき・まり●1963年生まれ。東京慈恵会医科大学卒業。消化器病学会専門医、消化器内視鏡学会専門医・指導医。内科学会認定医。著書に『オトナ女子 あばれるカラダとのつきあい方』(すばる舎)、『お医者さんがやっている「加齢ゲーム」で若返る!』(さくら舎)。

じょうき・まり●1963年生まれ。東京慈恵会医科大学卒業。消化器病学会専門医、消化器内視鏡学会専門医・指導医。内科学会認定医。著書に『オトナ女子 あばれるカラダとのつきあい方』(すばる舎)、『お医者さんがやっている「加齢ゲーム」で若返る!』(さくら舎)。

![【ガーデニング】ブルーベリーにラズベリー。初心者でも育てやすい美味しいベリーの仲間[5選]](/images/articles/thumb20230710ung3cb180845190535.jpg)